前回までで図1のような形ができあがっています。残るは腕の作成ですが、まずは胴体中央から左右対称に腕の細い部分を作っていきます。ワークプレーンw3が胴体を左右対称に分断するようになっていますのでw3をそのまま使います。

図1 前回までのモデリング&今回最初のWP

図2のように腕の断面円を作成します。胴体の上面から7.5mm、胴体の中央に直径5mm(半径2.5mm)の円を作成します。

図2 腕の細い部分の断面図

腕が胴体からちょっとはみ出る程度に「プル直線」します(図3)。「操作」を形状追加、「方向」を両側にするのをお忘れ無く。

図3 細腕プル直線

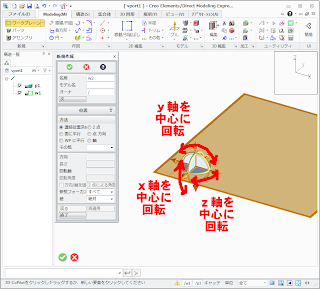

次は太腕の作成です。w2に平行なWPを作成して図4のようなスケッチを作成します。作成できたら長い方の縦線を中心に360°回転させます。

図4 太腕のプル回転

同様に反対側もモデリングしますと図5のようになります。形としてはこれで完成です!

図5 完成!!!

さて、めでたくできあがったのですが、なんかちょっと違うような...そうですね、色が本物はグリーンですよね、ということでできあがったパーツの色を変えてみましょう。図6ではリボンUIから選択していますが、右側の構造一覧のパーツを右クリック>「パーツプロパティ」でも同じことができます。「表示」の「パーツ色」を緑色に変更してみますと、できあがりが図7のようになります。

図6 パーツの色を変更する

図7 パーツの色を変更してみた

はい、これにてモデリング完了!グリグリ回してみて変な部分がないか確認して下さい(図8)。

図8 ちょっと視点を変えて...良い感じです

さて如何だったでしょうか?素直な曲面ばかりだったので思ったよりカンタンにモデリングできちゃったのではないでしょうか?その調子でどんどん色んなモノをつくって3Dプリンタなどで実体化しちゃって下さい。また、今回作成したデータをホームページにアップロードしておきました。CreoElementsのセッションのデータは、意味不明だったところの確認などに(Ctrl+Zなどで手順を戻せるはずです)、STLやVRMLのデータもありますのでそのままプリントしてみるなり、データ加工の材料なりにお使い下さい。あ、ホームページにも書いてありますが、このデータを使って被った被害などについては自己責任でお願いします。データが変だぜ!みたいなのは教えて頂けると助かります。それではまた近いうちに別の企画でお目にかかれればハッピーです、お付き合いありがとうございましたーm(_ _)m